NEWS

京都市「学まち連携大学」促進事業の一環として、今春に東山消防署のご協力を得て実施させていただきました「自主防災アンケート調査」の単純集計結果【速報版】を掲載しております。平成30年2~3月にかけて、区内の全自主防災部長様を対象に本調査を実施いたしましたところ、総配布数335、回収数216、有効回答数213(回収率63.6%)と大変多くの方にご協力を頂きました。ご多忙の折、ご協力を頂いた皆様には心より御礼申し上げます

この度ご回答いただきました調査票のうち、36.6%(78通)とおよそ3枚に1枚は末尾の自由記述欄にもさまざまなご意見のご記入をいただきました。本課題に対する自主防災部長様のご関心の高さが示されたものと受け止めております。今年度は6月の大阪北部地震にはじまり、大雨や台風と災害が続き、調査実施以降も地域の防災への関心はより一層高まっていることと考えられます。

本企画は東山区における自主防災活動の状況と、その基盤となる地域住民組織の現状について明らかにすることを目的として実施いたしました。本報告書では、ご回答いただいた単純集計結果を取り急ぎ【速報版】としてご紹介しております。より詳しい分析につきましては、3月17日(日)東山区総合庁舎にて開催される平成31年東山区民消防表彰式にてご報告させていただく予定です。

今後とも本学の教育にご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

京都女子大学 現代社会学部

奥井亜紗子研究室

日本語プログラムを受講中の留学生が、第67回修道学区区民体育祭に参加しました。

10月7日(日)に行われた体育祭に留学生10名が、地域の方と一緒に上馬町町民として参加しました。

少子高齢化がすすむ中、若い留学生たちが各競技に賑やかに参加することで、体育祭に活気が出たと地域の方から歓迎いただきました。

今回の参加は、中国からの留学生ばかりでしたが、観光客増加に閉口している感のあった地域の方々も、日本語能力の高い留学生とコミュニケーションすることで、互いの理解が深まり、「困ったときには連絡してくれたらよいよ。」といったあたたかい言葉をかけていただく関係づくりができました。留学生たちも、地域の方々と触れ合い交流することで、日本の文化に触れたり、地域活動を理解するきっかけとなる有意義な機会となりました。今後も、地域との交流の機会があれば、積極的に参加していきたいと国際交流センター姜先生からお聞きしています。

10月7日(日)に行われた体育祭に留学生10名が、地域の方と一緒に上馬町町民として参加しました。

少子高齢化がすすむ中、若い留学生たちが各競技に賑やかに参加することで、体育祭に活気が出たと地域の方から歓迎いただきました。

今回の参加は、中国からの留学生ばかりでしたが、観光客増加に閉口している感のあった地域の方々も、日本語能力の高い留学生とコミュニケーションすることで、互いの理解が深まり、「困ったときには連絡してくれたらよいよ。」といったあたたかい言葉をかけていただく関係づくりができました。留学生たちも、地域の方々と触れ合い交流することで、日本の文化に触れたり、地域活動を理解するきっかけとなる有意義な機会となりました。今後も、地域との交流の機会があれば、積極的に参加していきたいと国際交流センター姜先生からお聞きしています。 弥栄自治連合会で、「本場中国の家庭料理(水餃子)作り講習会」を行いました。

弥栄自治連合会「すこやか学級」では、本年度前期は、本学 姜 紅祥先生が「やさしい中国語」を担当し、高齢者に向けた講座を行いました。

この機会に、本場、中国の家庭での味を「すこやか学級」の高齢者の方々に味わっていただきたいという提案が役員の方からあり、今回、姜先生の奥様の協力を得て、講習会が実現しました。

すこやか学級を運営されている地域の方12名と、この日は、肉、海鮮2種の水餃子を作り、試食しました。餃子の皮を丁度良い厚さに丸く伸ばすなど中々上手くいかない場面もありましたが、最後は全員で美味しく水餃子をいただくことができました。

早速、次回の「すこやか学級」では、本日作った水餃子を高齢者の方に味わっていただくことになっています。

地域連携研究センターでは、地域の方と触れ合い、皆さまに楽しんでいただける機会に貢献したいと考えています。

弥栄自治連合会「すこやか学級」では、本年度前期は、本学 姜 紅祥先生が「やさしい中国語」を担当し、高齢者に向けた講座を行いました。

この機会に、本場、中国の家庭での味を「すこやか学級」の高齢者の方々に味わっていただきたいという提案が役員の方からあり、今回、姜先生の奥様の協力を得て、講習会が実現しました。

すこやか学級を運営されている地域の方12名と、この日は、肉、海鮮2種の水餃子を作り、試食しました。餃子の皮を丁度良い厚さに丸く伸ばすなど中々上手くいかない場面もありましたが、最後は全員で美味しく水餃子をいただくことができました。

早速、次回の「すこやか学級」では、本日作った水餃子を高齢者の方に味わっていただくことになっています。

地域連携研究センターでは、地域の方と触れ合い、皆さまに楽しんでいただける機会に貢献したいと考えています。 このたびの台風21号による被害について(お見舞い)

強い勢力をもった台風21号は各地に甚大な被害をもたらしました。

当センターが活動を共にする地域の方々からも、大木が倒れた、屋根瓦が吹き飛ばされたなど、多数の被害があったことをお聞きしております。

被害に合われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

1日も早く復興され、日常をとりもどされますよう願っております。

京都女子大学 地域連携研究センター

女子大連携ネットワーク第2回ミーティングのお知らせです。

新日吉神社で開催された葉月寄席に京都女子大学落語研究会学生が出演しました。

8月10日、新日吉神社の協力のもとに、葉月寄席が開催されました。この寄席は、本学以外にも、九州大学、大阪大学、立命館大学、京都産業大学の落語研究会の学生が出演しました。

会場を提供された新日吉神社 宮司 小倉氏は、「地域の高齢者や子どもたちが、学生と交流し楽しめるこのような機会が増えることを願っている。」とお話しになっていました。

地域高齢者の声を反映し、「移動店舗」が本学J校舎前でもスタートしました。

修道社会福祉協議会、修道民生児童委員協議会、東山地域包括支援センターの依頼を受け、京都生協の「移動店舗」をJ校舎入口でスタートすることになりました。

J校舎への移動店舗の立ち寄りは、毎週水曜日、14時50分~15時20分の予定です。

8月1日、第一回目は、酷暑に関わらず、多くの地域の方に来ていただき、大盛況となりました。お野菜など生鮮食品は、早々に売り切れてしまい、次回の商品の要望をされる方もいらっしゃいました。「スーパーに行くよりも、近くて便利。」「買い物がらくになる。」という利用者の声が聞かれ、今後も継続して、「移動販売」を機会に地域の方が集まる場を提供できればと考えます。

なお、本学教職員、学生の「移動店舗」利用も可能とのことです。

修道社会福祉協議会、修道民生児童委員協議会、東山地域包括支援センターの依頼を受け、京都生協の「移動店舗」をJ校舎入口でスタートすることになりました。

J校舎への移動店舗の立ち寄りは、毎週水曜日、14時50分~15時20分の予定です。

8月1日、第一回目は、酷暑に関わらず、多くの地域の方に来ていただき、大盛況となりました。お野菜など生鮮食品は、早々に売り切れてしまい、次回の商品の要望をされる方もいらっしゃいました。「スーパーに行くよりも、近くて便利。」「買い物がらくになる。」という利用者の声が聞かれ、今後も継続して、「移動販売」を機会に地域の方が集まる場を提供できればと考えます。

なお、本学教職員、学生の「移動店舗」利用も可能とのことです。

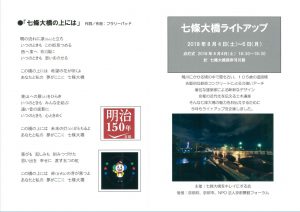

「七條大橋をキレイにする会」主催で、8月4日(土)~6日(月)七條大橋がライトア ップされます。

七條大橋は、鴨川にかかる橋の中で最も歴史が古く、建設から105年の時を経ています。本学の学生が「七條大橋をキレイにする会」が毎月7日に行われている清掃に参加するなど、昨年も連携活動を行ってきました。

今年もライトアップが企画されています。

ライトアップの企画には、本学と包括的連携協定を締結するNPO法人京都景観フォーラムも後援しています。

詳細は、以下をご覧ください。

地域連携講座B2「京都の社会と連携活動」の最終講義のゲストスピーカーとして、 ハイアットリージェンシー京都の総支配人ミリアム バロリさんにお話しいただきました。

地域連携講座B2では、行政や企業、各種組織の実務担当者をゲストスピーカーとして招き、それぞれの分野からみた京都の社会や産業の実態を講じてもらうオムニバス形式の授業を展開しています。

最終回の授業では、京都の観光産業の実態や地元東山区でのホテルの役割についてなどお話しいただきました。地域に対してホテルは何が出来るのかという具体的な活動もお聞きして、今までよりもホテルに対して親近感を持ったという学生の声が多く聞かれました

地域連携講座B2では、行政や企業、各種組織の実務担当者をゲストスピーカーとして招き、それぞれの分野からみた京都の社会や産業の実態を講じてもらうオムニバス形式の授業を展開しています。

最終回の授業では、京都の観光産業の実態や地元東山区でのホテルの役割についてなどお話しいただきました。地域に対してホテルは何が出来るのかという具体的な活動もお聞きして、今までよりもホテルに対して親近感を持ったという学生の声が多く聞かれました 祗園北地区4町内、地蔵盆行燈絵の製作を発達教育学部矢野ゼミの学生が手伝いました。

祗園新橋景観づくり協議会との連携活動の一環として、発達教育学部 矢野ゼミの学生と図書館学研究会kwuiclsの学生が、地蔵盆に灯す燈篭に絵やメッセージを描きました。

7月26日には、弥栄ふれあいサロンにて、燈篭絵を木枠に貼り、仕上げる作業を矢野ゼミの学生5名でお手伝いしました。

当日は、元吉町 町内会長秋山氏から、祇園祭り、地蔵盆といった京都の伝統行事についてお話しを聞ける良い機会にもなりました。

本学の学生が製作した燈篭は、京都市伝統的建物保存地区に指定されている元吉町町内で、掲出される予定です。

風情ある街並みに、学生たちが製作した作品の優しい光が灯るのを見るのが楽しみです。

掲出期間は、8月11日(土)~8月26日(日)の予定です。

祗園新橋景観づくり協議会との連携活動の一環として、発達教育学部 矢野ゼミの学生と図書館学研究会kwuiclsの学生が、地蔵盆に灯す燈篭に絵やメッセージを描きました。

7月26日には、弥栄ふれあいサロンにて、燈篭絵を木枠に貼り、仕上げる作業を矢野ゼミの学生5名でお手伝いしました。

当日は、元吉町 町内会長秋山氏から、祇園祭り、地蔵盆といった京都の伝統行事についてお話しを聞ける良い機会にもなりました。

本学の学生が製作した燈篭は、京都市伝統的建物保存地区に指定されている元吉町町内で、掲出される予定です。

風情ある街並みに、学生たちが製作した作品の優しい光が灯るのを見るのが楽しみです。

掲出期間は、8月11日(土)~8月26日(日)の予定です。